デスク、TV台、クローゼット用仕切りの置き家具を作成する

色が均一なのでアクセントによくモアビを使う

ニッチのある低めの仕切り壁は裏を洋服掛けにする予定

置き家具を作る事はあまりなく、造り付けにすることが多いが

部屋の用途が限定されてしまうため

造り付け家具はよく考えてからにしようと思う

デスク、TV台、クローゼット用仕切りの置き家具を作成する

トイレ入口のドアを作成する。

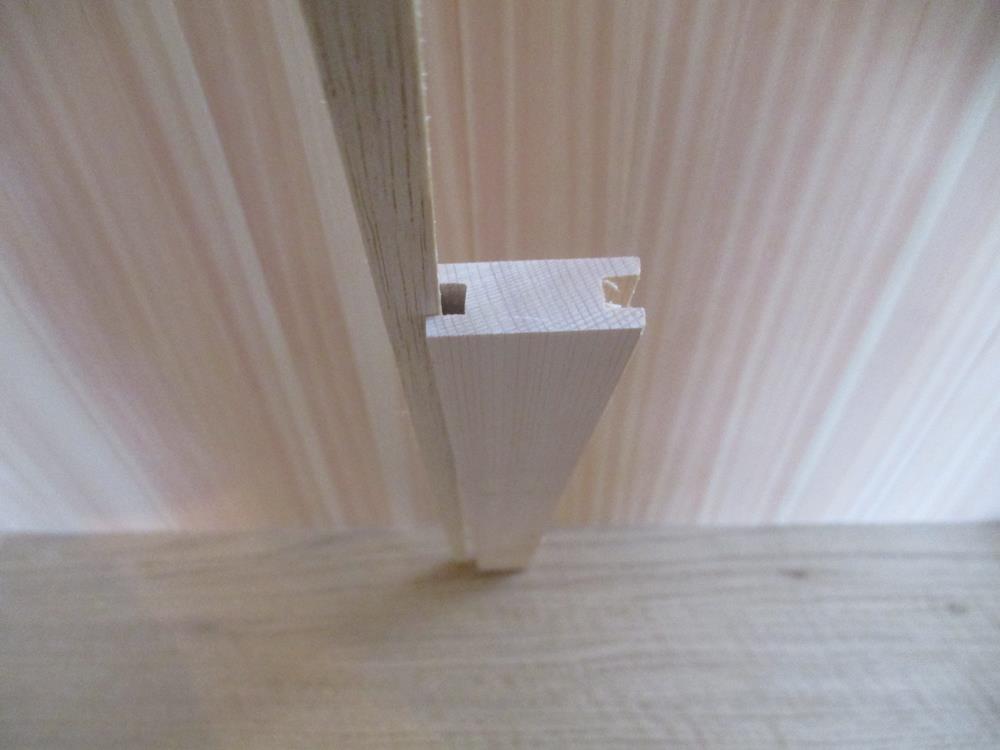

ドアなのでよじれ対策を考慮しフラッシュ構造にする。

芯材は解体した建具に使っていたピーラー。

ライトスコープとしてポリカを仕込み、音対策として吸音ボードを入れる。

以前より建具にラタン(籐)を使いたいと思ってい、近江八幡にある籐を扱っている会社に話を聞きに行く。

トイレの天井の換気扇隠しと明かりの為のルーバーを作る。

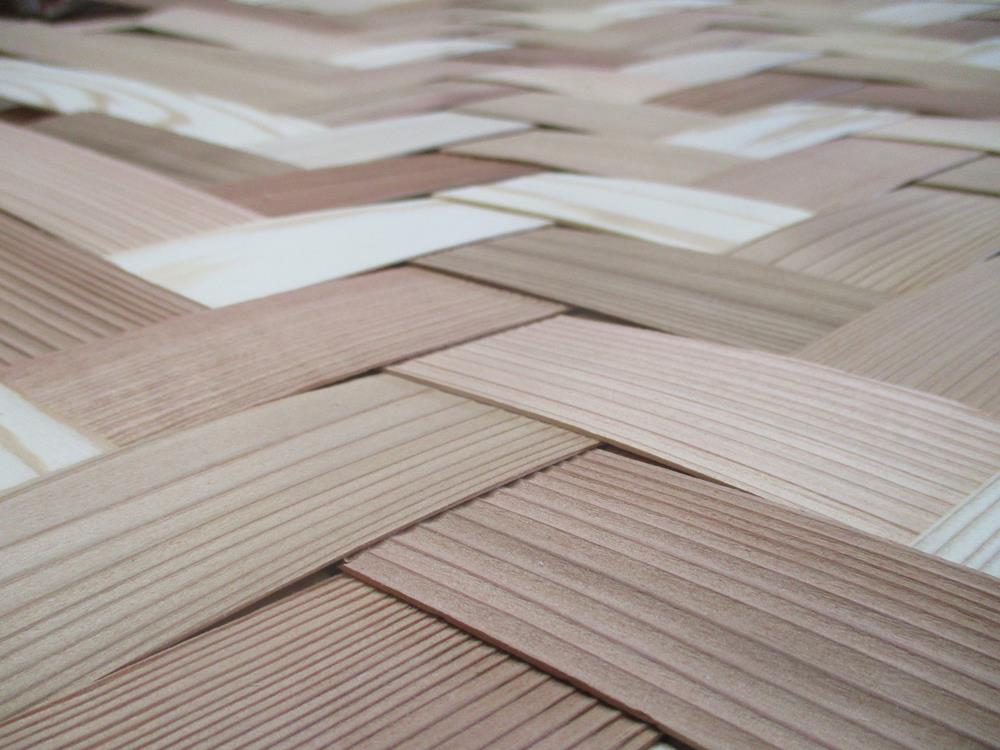

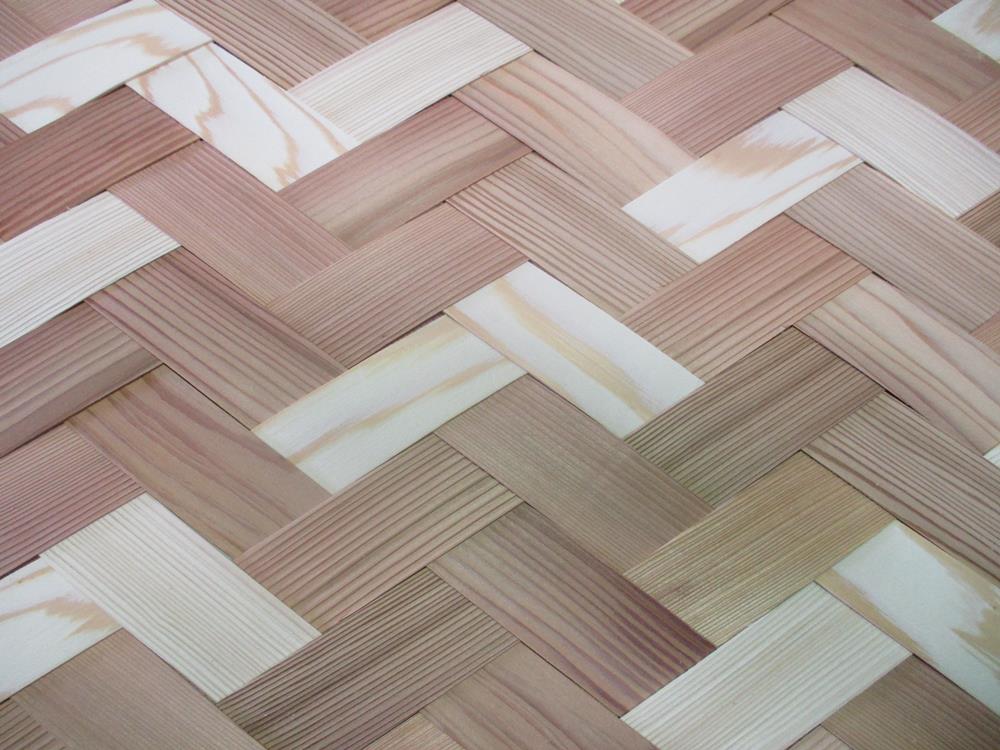

トイレの天井の一部に使う網代(あじろ)を編む。

外回りの木製建具を作成する。

都合でしばらく休工していた母屋丸太の増築の外壁が貼りあがった。

上棟後の外回り工事が順調に進んでいる。