母屋丸太の増築の上棟を行う。

熱くも無く絶好の日和。

叩くと材が引き寄せられる。

横の2つの穴はコミセンの穴。

重いので木材とベニヤで足場を作り脚立と飼木で少しずつ上げていく。

梅雨時の湿気がすごいので、狂いやカビを防止するため、

加工した後サランラップを巻いていた。

母屋丸太の増築の上棟を行う。

取付壁を解体し、近くに迫った上棟に備える。

現場では地業と基礎工事が進んでいる。

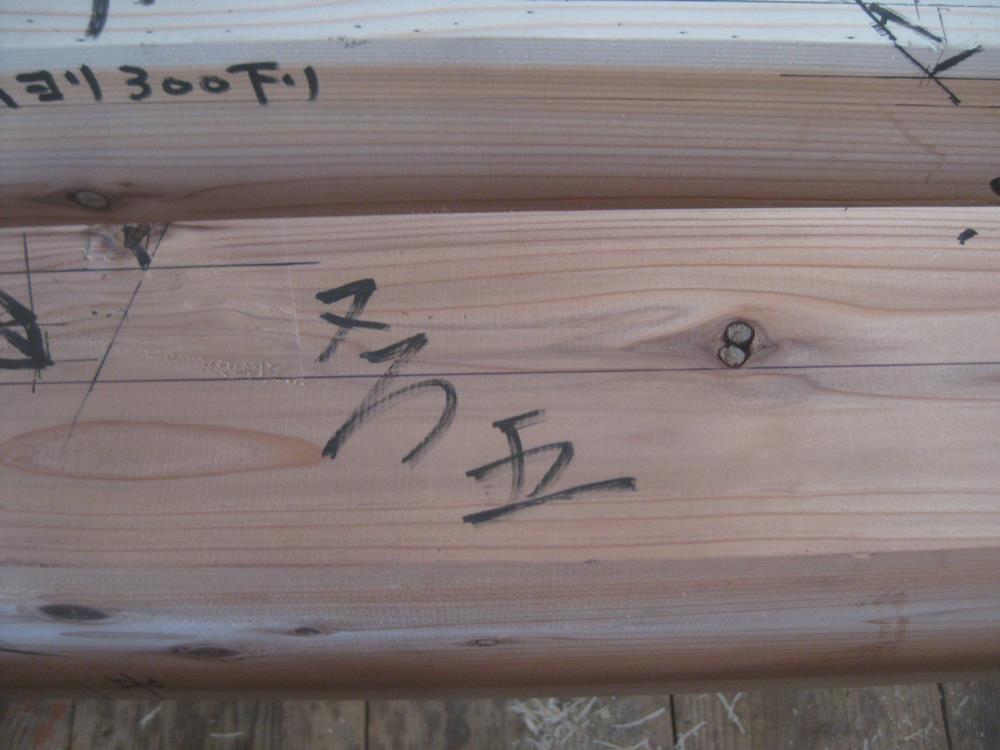

角材に墨付けをしていく。

屋根面の支えの要となる昇り丸太を加工

今回の増築の重要な部材となる、母屋(もや)の加工の様子。

ここの乾燥機は高温乾燥、中温乾燥、に対応しています。

高温乾燥は120°まで温度を上げ、中温乾燥は60°まで温度を上げる。

◦高温乾燥(4寸角檜)の手順

1 : 60°位から徐々に上げて120°にしていく、この間に木の外側(白太)の部分

が柔らかくなる。

2 : 120°で前の工程で柔らかくなった木の外側部分の水分を抜いていく。

この時柔らかくなっていた外側部分は固くなっていく。

ここの製材所では120°の工程で30時間蒸す。

3 : 20°づつ温度を下げていく。この段階で内部(赤身)の水分が抜けてい

く。(この工程で木の表面に割れの出る可能性がある。)

4 : 扉を少し開き外気となじませ乾燥終了。

この間4~5日

高温乾燥材は内部割れが酷く、大工が加工する材としては不向きと思っていました。しかし一概に不向きという訳ではなく高温乾燥にも幅があり、その違いは上記の「2」の工程での120°で蒸す時間。

この時間が長いほど次の「3」の工程で発生する外部割れのリスクが少なくなる。120°で蒸す時間の長い事業所は3~4日120°で蒸し続けるという。そうすると外部割れはほとんど無く見た目は綺麗、その代わり内部割れは酷く加工は不可能な材料となる。(そのまま使うのであれば強度には問題なし)

この製材所は経験から120°工程を30時間とし、その高温乾燥材は、ほんの少しの内部割れ、外部割れはあるものの、加工には十分適応するものであった。

乾燥後の含水率には差が無く、あくまで見た目の問題。

「人口乾燥というと温度ばかりが話題になるが風の強弱、向き、材の置き方などでも大分違うよ」と製材所の方は言っている。

今回は中温乾燥で温度60° 工程10日間でしてもらう。

増築の母屋に使う杉丸太の皮をむいていきます。

竹でヘラをつくり鬼皮をむいていきます。

この丸太は8月末に伐採したもの。

地蔵盆辺りを境に木が水揚げを止めるため

それ以降の伐採であれば材料として使える。

ただ伐採時期が遅くなると皮がくっついてしまってとても剥けないので、8月末伐採は皮の剥きやすさと材の使用の両面から考えると良い時期。

しかし木もそれぞれ個性があり、気持ちよく剥ける木と、かなり大変な木がある。大変なものは年輪剥いでいる感じ。

皮を剥き終わったら、背割りを入れて乾燥機にかける。